Marie Vergneault-Gourdon : Louis-Ferdinand Céline ou l’invention du roman lyrique, Paris, Honoré Champion, 2025.

Compte rendu par Pierre-Marie Miroux

Les références en caractères romains renvoient au livre de Marie Vergneault-Gourdon.

Les références en italiques renvoient aux œuvres de Céline dans la Pléiade ou aux Écrits polémiques, éditions 8.

L’objet de l’autrice, dans cet ouvrage, est de montrer que Céline est l’inventeur du « roman lyrique ». Mais qu’est-ce que ce genre ?

Furent à l’origine qualifiés de lyriques des poèmes destinés à être déclamés avec un accompagnement musical à la lyre. Puis une séparation s’établit entre poésie et musique et, au 19ème siècle, le mot lyrisme s’applique à des textes exprimant une « forme d’exaltation dans la présentation des sentiments » (p. 19). Désignant surtout encore, à cette époque, des textes poétiques, le terme s’est ensuite étendu à un certain style de roman dont Céline se revendique dans la lettre qui accompagne l’envoi de Voyage à des éditeurs : « c’est de la grande fresque, du populisme lyrique » (Lettres, p. 307). Ce sera finalement le dimension émotive du texte qui caractérisera la production littéraire « lyrique ». C’est ce que l’autrice entend étudier chez Céline, en se consacrant essentiellement à ses romans, laissant de côté les textes qui n’ont été qu’ébauchés et les pamphlets qui font l’objet d’un traitement à part dans une annexe.

L’ouvrage se compose de trois grandes parties subdivisées chacune en deux chapitres. La première partie, intitulée « Du narrateur au sujet lyrique ? », comporte un premier chapitre consacré à la « dimension subjective » du narrateur dans ses romans et un second, « L’implication du moi », qui s’attache à évaluer la part de la présence de l’auteur dans ses récits, mais aussi de la distance qu’il prend par rapport à eux.

La « dimension subjective » s’exprime d’abord par le « resserrement du point-de-vue ». Dans Voyage, l’individu est au centre du roman, même si ce dernier comporte encore des considérations plus générales, des « idées » comme le disait Céline d’une façon qui deviendra de plus en plus péjorative au fur et à mesure que son style s’élaborera. Il adoptera de plus en plus ce qu’il théorisera dans Rigodon comme étant « le point-de-vue de la fourmi » (p. 731–732), c’est-dire un récit restreint au point-de-vue de l’expérience particulière de l’individu narrateur : c’est le ton de la « chronique », un récit qui n’explique rien, mais restitue le vécu du personnage qui narre, au moment des faits qu’il raconte. Peu importe que ce qu’il raconte soit vrai ou faux – c’est le travail de l’historien de distinguer l’un de l’autre – ce qui compte c’est que ce soit son vécu : la caractéristique essentielle du « roman lyrique », c’est qu’il est habité par la subjectivité. Du coup, les formes traditionnelles du roman se dissolvent dans une sorte d’évocation poétique plutôt que de récit romanesque : c’est la « transposition ». Le récit devient la projection d’une vision intérieure, ce qui conduit l’autrice à mettre en valeur le « présent d’évocation » utilisé par Céline pour rendre l’actualité de l’émotion telle qu’elle a été éprouvée au moment où les faits racontés se sont déroulés. Les événements sont passés, mais l’émotion est toujours présente. De ce fait, chez Céline, le récit se fait de moins en moins chronologique et procède plutôt par des associations d’idées mélangeant les temporalités. L’autrice en donne des exemples probants (p. 138–139) et relève que Robert Poulet, le premier éditeur de Rigodon, avait déjà noté ce remplacement de l’intrigue « par un enchaînement lyrique » (p. 141, note 104). D’où également le retour de thèmes obsessionnels dans les œuvres de Céline puisqu’on est dans l’exposé de l’espace intime. Si la réalité sert toujours de point de départ chez lui, sa « transposition » ouvre l’espace à l’imaginaire, voire au délire dont on trouve bien des exemples dans ses romans. Dans le « roman lyrique », le moi est donc totalement impliqué, mais aussi avec une certaine distance. Comment s’articule donc cette implication du moi entre « présence » et « distance » ?

C’est l’objet du deuxième chapitre de cette première partie. En effet si « l’implication totale de l’auteur dans son œuvre instaure une présence d’ordre lyrique et affectif, constituant le point de départ à la création d’une émotion littéraire » (p. 169), il n’en reste pas moins que Céline est, malgré les apparences, un auteur pudique qui déteste les épanchements sentimentaux : « Vous savez, écrivait-il à Elie Faure, combien il faut peu, infiniment peu d’impudeur pour que « l’endroit » où les choses chantent et se donnent, se rétracte, se souille, s’empâte et meure sous le regard, sous le mot, sous le doigt » (Lettres, p. 463). Comment dès lors concilier cette distance avec l’omniprésence du moi dans le livre ? Céline y parvient en instaurant une certaine distance comique qui le détache de son œuvre : « il faut être plus qu’un petit peu mort pour être vraiment rigolo ! voilà ! il faut qu’on vous ait détaché » écrit-il dans ses Entretiens avec le Professeur Y (p. 519). Par ce détachement, cette retenue, il semble à l’autrice que Céline se rapproche de nos auteurs classiques ainsi que de Rameau ou de Couperin dont il se réclame à plusieurs reprises : « je suis pour Couperin, Rameau » (p. 201, note 78). C’est aussi ce qui lui interdit de se livrer à son penchant naturel pour l’écriture de ballets ou de légendes qu’il rédige avec une grande facilité (« comme on pisse » écrit-il à Milton Hindus le 29 mai 1947 – p. 197, note 62) et qu’il se livre à un énorme effort pour maîtriser cette facilité et arriver à une forme qui écarte tout sentimentalisme impudique. C’est pourquoi il y a aussi parfois tant d’écart entre la biographie qui inspire le livre et le récit qu’en livre celui-ci, notamment dans la première partie de Mort à crédit où il réinvente complétement ce que fut son enfance et donne de son père une image qui ne correspond pas à ce qu’était réellement M. Fernand Destouches. C’est le « noircissement comique » qui lui permet d’instaurer, par le rire que son récit entraîne, une distance avec ce qu’était la réalité. Jeanne Carayon, sa secrétaire, a rapporté que Céline lui avait dit « Il faut noircir et se noircir » (L’Herne 72, p. 211) : il n’y manque pas, surtout à partir de Féerie où le narrateur se présente comme confronté à l’hostilité générale, ce qui se poursuivra dans la trilogie allemande. Mais c’est en plus l’écrivain lui-même qui se présente comme en butte à ses propres lecteurs (« Vous êtes qu’une pelure ! Vous savez pas faire une vraie œuvre (…) » Féerie I, p. 21) ou à son éditeur, Gaston Gallimard, alias Achille Brottin, avec lequel Céline a créé un véritable jeu de la persécution dont ni l’un ni l’autre n’étaient dupes. En vieillissant, Céline y ajoute l’image d’un semi-clochard gâteux qui en rajoute sur l’autodérision qu’il exerce sur lui-même. Toutes ces mises à distance, Marie Vergneault-Gourdon les interprète comme un « échappatoire » au narcissisme littéraire auquel Céline se laisserait trop facilement aller sans cela : « mon « je » est pas osé du tout – déclare-t-il au Professeur Y – je le recouvre toujours entièrement, très précautionneusement de merde » (p. 518–519). La « merde » dont il se « recouvre », en apparence obscène et vulgaire, devient ainsi, paradoxalement, l’outil de la pudeur qui freine une sentimentalité naturelle excessive. Il faut en percer la croûte pour approcher cet « imaginaire lyrique » (c’est le titre de la seconde partie du livre) qui est le fonds même de son œuvre.

Le chapitre 3 commence donc par un développement théorique – un peu long – sur la notion d’imaginaire, suivi d’un rappel de ce qui constitue l’imaginaire lyrique traditionnel, pour voir ensuite en quoi Céline s’inscrit ou non dans cette tradition. Parmi les thèmes lyriques habituels, l’amour tient évidemment une grande place. Chez Céline, il est parodié, car il déteste tout ce qui est épanchement de la sentimentalité dont le personnage de Madelon dans Voyage est l’incarnation. L’« amûr » passion, comme il l’écrivait ironiquement, ne peut que virer au grotesque, il ne l’exprime qu’avec une distanciation comique : ce que Céline nomme, dans Bagatelles (p. 205), « le bidet lyrique ». Mais l’autrice observe avec justesse que l’amour n’est pas pour autant absent des œuvres de Céline, notamment avec le personnage de Molly par exemple. Ce qu’il y a de particulier chez Céline par rapport à ce thème lyrique traditionnel, c’est l’impossibilité d’en parler dans ce monde dominé par la mort, « comme si l’on pouvait composer des quatrains dans un abattoir » (p. 276, note 44). L’amour ne peut donc s’exprimer que sur le mode de la pudeur et de la discrétion comme le montrent les discrètes marques de l’attachement, pourtant profond, qui unit, dans les derniers romans, le narrateur à Lilli, c’est-à-dire Céline à son épouse Lucette. Autre thème lyrique traditionnel, la mort qui est chez Céline obsessionnelle. Ce en quoi il se rattache à la tradition, selon l’autrice, c’est la nostalgie éprouvée à l’évocation des disparus, comme dans la « cavalcade des morts » dans Voyage où Bébert et lui se font un petit signe. Mais là encore, comme dans l’amour, l’important est de contenir l’émotion, tout à l’inverse de la mère qui dans Mort à crédit tombe dans une expansion incontrôlable de son chagrin devant le corps défunt de sa propre mère ou le désespoir délirant qui saisit Mme Courtial devant celui de son mari qui s’est suicidé. Aussi ne trouvera-t-on l’expression de l’émotion devant la mort qu’à titre exceptionnel et pour des personnages secondaires comme Mme Bérenge, la concierge, « douce et gentille fidèle amie » parvenue « tout au bout de la vieillesse ». (Mort à crédit, p. 511).Les approches de la mort par Céline sont donc partagées entre la reprise d’un thème lyrique traditionnel et une façon en quelque sorte anti-lyrique d’en parler, ou plutôt avec un lyrisme qui lui est propre, un lyrisme de l’élégance et de la retenue analogue à celui de la danseuse classique : « Point d’art possible sans danse avec la mort » (p. 317, note 75) écrivait-il. « La grande inspiratrice, c’est la mort » (p. 320, note 81) : pour y accéder, « il faut payer » (id.) et ce prix c’est l’œuvre elle-même qui transpose cet anéantissement en vie féerique de « l’outre-là », selon l’expression qu’il emploie le plus souvent.

Le chapitre suivant (chapitre 4) est consacré aux formes propres du lyrisme célinien, formes bien connues des lecteurs de Céline, mais que l’autrice examine avec pertinence dans la perspective qui est la sienne. Nous retrouvons donc l’image du corps idéal, celui de la danseuse, évidemment, dont le muscle s’oppose au corps avachi et déliquescent. Ce corps, c’est l’élan vital, le sang, le nerf, le « trognon », ce centre caché d’où jaillit l’émotion comme des profondeurs du métro avec ses « rails émotifs ». Puis vient la légèreté, image essentielle chez Céline et qui s’incarne particulièrement dans la dentelle, mais aussi dans la danseuse car tous ces thèmes sont imbriqués chez cet écrivain, y compris avec la musique et les « ondes émotives », le tout incarné, par exemple, par un personnage comme Sosthène dans Guignol’s Band. Mais au-delà de ces choses tangibles, il y a cet inconnu, inaccessible à la raison humaine, cet élan mystique auquel porte, chez Céline, la vue d’un navire en partance, toutes voiles dehors. Tous ces thèmes sont réunis généralement dans la critique célinienne sous le terme de « féerie » qui recouvre un part essentielle de son œuvre, celle du rêve éveillé par exemple qui nous emmène chez Céline dans une sorte de « délire émotif » bien distinct, précise Céline lui-même, des jeux des surréalistes qui ne produisent qu’un « délire fabriqué, voulu, convenu » (p. 396, note 111). Cependant, comme précédemment à propos de l’amour, le risque serait d’écraser cette « féerie » sous le poids des mots. C’est pourquoi les héros féeriques de Céline sont des êtres qui ne parlent pas ou très peu : l’animal ne parle pas, mais il a des ondes comme le chat Bébert, ondes que seule Lilli perçoit car elle-même appartient à ce domaine de la féerie. Les enfants aussi ressortent de ce domaine (infans : celui qui ne parle pas) : dans son collège anglais, Ferdinand préfère garder le silence que d’entrer dans le jeu scolaire des adultes qui n’est que celui du rabâchage scolaire. Enfin, bien sûr, on trouve ces personnages que Marie Vergneault-Gourdon nomme le « fou » et « l’idiot », termes employés par Céline effectivement, mais qu’au niveau de l’étude critique, il eût été préférable de nommer « personne en situation de handicap psychique ou de handicap intellectuel ». Mais elle souligne à juste titre qu’il faut, chez Céline, distinguer le « fou » de « l’idiot ». Échappant complètement aux normes humaines habituelles, le premier est habité par une pulsion de meurtre et de mort ; « l’idiot », par contre, est dans le contexte de Rigodon notamment, un être de l’envol et de la légèreté contrairement aux hommes généralement si lourds.

Mais si le silence est requis pour laisser s’exprimer l’émotion, comment s’y est pris Céline pour en parler ? La réponse sera l’objet de la troisième et dernière partie du livre : « Une poétique de la voix ».

L’autrice reprend alors des analyses connues et exposées par Céline lui-même sur la « torsion » du langage normalisé que celui-ci impose à son écriture afin de créer une « émotion » que ne peut transmettre la langue écrite avec « correction ». Il pourrait y avoir là, chez Céline, la tentation de retrouver un « langage originel » : « La prolifération dans le texte célinien des interjections, injures, apostrophes, ainsi que la multiplication des phrases exclamatives et interrogatives, sont autant de procédés stylistiques qui répondent à une volonté de renouer avec cette qualité exclamative du langage originel » écrit Marie Vergneault-Gourdon (p. 451). Exprimer avant de signifier : on retrouve là le grand credo de Céline « Au commencement était l’émotion ». L’autrice, s’appuyant sur les travaux d’Henri Godard, passe en revue ces procédés stylistiques qui tendent à un certain « cratylisme », c’est-à-dire, selon Genette (p. 457, note 62) une analogie « entre le mot et la chose » que ce soit par l’emploi des onomatopées dans les scènes de bombardement ou, à l’inverse, par le recours à une expression très allégée comme dans la fin des Beaux Draps qui invite à partir « en séjour d’aériennes grâces où s’achèvent nos mélodies… ». Les passages féeriques sont nombreux dans l’œuvre de Céline, comme elle le montre d’ailleurs dans la dernière partie de ce chapitre 5 en expliquant comment ce dernier recourt à toutes « les possibilités lyriques de la langue » pour créer son « langage émotif », s’inspirant notamment, d’une part du français de la Renaissance et, d’autre part du langage populaire. On sait que Céline admirait Rabelais et sa liberté d’invention verbale, au contraire d’Amyot, l’éditeur des règles du « bon langage », qu’il aimait aussi Villon, Christine de Pisan ou Charles d’Orléans. C’est sans doute ce qui lui inspirait l’emploi d’archaïsmes, parfois, ou du suffixe « ette », par exemple quand il parle de la « joie jeunette » de la mère Henrouille dans Voyage (p. 254). L’autrice cite à nouveau, à ce propos, la fin des Beaux Draps : « fleurettes partout luisantes (…) tout alentour tintent clochettes (…) tout s’enlace et tout dépasse, pirouette (…) ». Quant au langage populaire, s’il est lyrique, « c’est notamment en raison de son caractère simple et modeste » écrit-elle (p. 475) et parce qu’il ne s’en tient pas à la langue « standard », mais qu’il invente en permanence des formes nouvelles. Reste une forme du lyrisme qu’elle nomme « le style indirect », terme peut-être peu approprié car il désigne une forme grammaticale précise qui n’est pas du tout celle qu’elle analyse dans le style de Céline. Par ce mot « indirect », elle entend tout ce qui, chez Céline, est allusion, suggestion, évocation, indétermination volontaire, tout ce qui est propre à brouiller la logique raisonnante d’un texte « bien écrit ». Le fameux point de suspension célinien joue évidemment un rôle important à cet égard, mais aussi la suppression des mots de connexion dont l’exemple le plus célèbre est le tout aussi fameux « D’un château l’autre ». Enfin, c’est peut-être une forme de silence que vise Céline, complémentaire de cette pudeur qui le caractérise et qui a été précédemment analysée. Les mots sont dangereux, on a vu qu’ils font tomber dans le piège de la sentimentalité, « Donc, on ne se méfie jamais assez des mots, c’est ma conclusion » (Voyage, p. 487). Le début et la fin de Voyage sont exemplaires à ce sujet : paroles dangereuses au début quand on sait tout ce qui va suivre (« Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler » (Id. p. 7), silence requis à la fin « le remorqueur a sifflé (…) tout qu’il emmenait, la Seine aussi, tout, qu’on n’en parle plus. » (Id. p. 504–505).

Reste la musique, objet du dernier chapitre du livre, comme « édifice du rêve ». L’autrice passe en revue les diverses techniques auxquelles Céline a recours pour la mettre en œuvre. Le rythme d’abord, par lequel il cherche à donner à son texte « élan, énergie et dynamique » (p. 509) : « ce qui dicte son rythme à la prose de Céline est une logique émotive » (p. 510). La ponctuation joue évidemment un rôle essentiel, les points de suspension étant comme autant de « soupirs », aérant et fluidifiant le phrasé, créant ces « segments rythmiques », expression créée par Catherine Rouayrenc dont s’inspire l’autrice, comme elle s’inspire également des travaux de Bianca Romaniuc-Boularand sur la « récurrence lexicale » dans Voyage au bout de la nuit. Celle-ci est un « facteur de rythme chez Céline au même titre que la segmentation de la phrase » (p. 524) visant à « créer une nouvelle forme de prose, poétique et musicale » (p. 526). On parvient ainsi à un « continuum émotif » (p. 528), analogue à celui de la musique, surtout à partir de Féerie, quand Céline laisse derrière lui tout ce qui rappelait encore la prose conventionnelle, le basculement commençant à se produire dès Mort à crédit. Ce « style continu » (p. 532), se voulant équivalent à celui du discours musical, aurait finalement pour effet de se libérer du temps, selon les mots de Claude Lévi-Strauss pour qui mythologie et musique sont « des machines à supprimer le temps » (p. 537, note 79) : « Il faut savoir sortir du Temps » écrivait Céline dès Voyage (p. 368), avec la volonté de « recréer un flux de mémoire (…) pour offrir au lecteur le présent d’une émotion toujours vivante, perpétuellement revécue dans l’écriture» conclut Marie Vergneault-Gourdon (p. 539). C’est en cela que Céline serait l’inventeur du « roman lyrique ».

L’ouvrage se termine par une annexe consacrée aux pamphlets au sujet desquels elle veut distinguer le lyrisme idéologique, « force spirituelle, salvatrice pour l’art et la culture des peuples » qui, évidemment, n’est que l’expression d’un racisme, du lyrisme poétique, tel qu’étudié dans ce livre, qui est, avant tout, « de l’ordre intime et du je » (p. 554). Du coup, les pamphlets ne sont pas lyriques au sens où l’entend l’autrice, sauf dans quelques passages non polémiques où la poésie musicale refait surface comme à la fin des Beaux Draps.

Cette mise à part des pamphlets est sans doute la principale réserve que l’on peut exprimer envers cet ouvrage qui est le fruit d’un travail très important et très sérieux, et qui est également très bien écrit. L’autrice s’en fait d’ailleurs à elle-même l’objection : « les passages que nous venons de citer auraient-ils pu s’intégrer à part entière à notre étude » (p. 560) ? Elle a fait le choix de répondre par la négative bien qu’elle ait cité à de nombreuses reprises, dans son étude, des extraits des pamphlets. La tendance de la critique célinienne est maintenant de considérer les pamphlets comme des œuvres à part entière que Céline a bien signées de son nom de plume. Par conséquent il nous semble qu’il eût été préférable d’intégrer cette réflexion sur les écrits polémiques dans le cours du livre, mais Marie Vergneault-Gourdon a fait un autre choix, l’assume et s’en explique. Autre petite réserve qui tient plus cette fois à l’édition qu’au livre lui-même : l’autrice recourt souvent à d’autres auteurs pour établir des comparaisons, souvent pertinentes d’ailleurs, avec Céline. Joyce, Valéry, Mallarmé, Schopenhauer, Nietzsche, les surréalistes et bien d’autres sont ainsi fréquemment convoqués au cours de l’ouvrage pour éclairer le contexte de l’œuvre célinienne. Ceci était peut-être nécessaire dans une thèse universitaire, mais aurait pu être élagué dans cette édition destinée à un plus large public qu’un jury de thèse. Marie Vergneault-Gourdon a fait le choix d’éditer sa thèse en l’état, ce qui donne un gros volume de 600 pages, un format qui peut rebuter un peu des lecteurs qui préféreraient se concentrer uniquement sur Céline, car seuls des céliniens sont susceptibles de se plonger dans cette lecture. Il faut espérer qu’une nouvelle chance lui sera donnée d’éditer ce travail sous une forme revue et allégée car il mérite vraiment d’être connu et apprécié des nombreux amateurs de Céline.

Novembre 2025

L.–F. Céline en voyage. Sous la direction de Patrick Mathieu, Paris, Classiques Garnier, 2025.

Compte rendu par Christine Sautermeister

Céline fut un grand voyageur. En témoigne, cinq pages durant dans l’avant-propos de ce livre (p. 15–19), la « chronologie exhaustive des déplacements céliniens », qui suit directement la présentation de Patrick Mathieu, directeur de l’ouvrage : dès l’âge de 13 ans, se succèdent pour Céline séjours en Allemagne puis en Angleterre pour y apprendre la langue, guerre mondiale en Lorraine et en Flandre puis mission consulaire à Londres, mission en Afrique, mission Rockefeler en Bretagne, mission Société des Nations et pharmaceutiques dans tous les coins de l’Europe et des Etats–Unis etc… Seules les dix dernières années de la vie de l’écrivain se déroulent uniquement à Meudon. Ces voyages, Céline ne les décrit pas en touriste ou en écrivain-voyageur, il les transpose dans son œuvre selon sa manière particulière de transfigurer la réalité.

Ce recueil Céline en voyage, composé de seize études, se divise en deux parties. L’une retrace les périgrinations réelles de Céline et leur impact sur sa construction identitaire et son écriture, l’autre s’intéresse aux « voyages métaphoriques », comme l’annonce le premier titre romanesque Voyage au bout de la nuit avec l’exergue célèbre: « Voyager, c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination.Tout le reste n’est que déceptions et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force » (V, p. 5).

Pierre Giresse nous présente un Céline embarqué, non par curiosité touristique personnelle, mais sous l’autorité de ses parents, au sud du Cameroun, une région gagnée depuis un an sur l’Allemagne. Dès l’aller, il est en proie à des accès de fièvre paludéenne et quittera un an plus tard le pays, rapatrié en raison de dysenterie. Ses lettres à Simone Saintu le montrent obsédé par la chaleur. Cependant s’affirme déjà le futur médecin hygiéniste car, en faisant venir des médicaments de France, il crée une sorte de dispensaire dont il fait profiter ses voisins, des villageois appartenant à la tribu des Pahouins.

« Céline a accompli des missions pour la Société des Nations en guidant des groupes de médecins à Cuba, aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique même, mais aussi en Europe » (p. 45), nous rappelle Pierre-Marie Miroux qui étudie spécialement le déroulement d’une de ces missions dans le Nord de la France en juillet 1925. Nous est présenté un Céline jeune trentenaire, dynamique, sachant résoudre habilement le casse-tête que représente l’aménagement du planning de l’organisation de telles missions avec ses imprévus et ses constantes modifications. La vengeance viendra avec la publication de L’Eglise.

Céline fit quatre voyages privés en Amérique de 1934 à 1938. Les trois premiers à New-York furent des voyages promotionnels; d’abord pour Voyage au bout de la nuit édité alors aux Etats-Unis. Céline donne des interviews en anglais. Dans la première, nous dit Gabriel Marinier, il y juge négativement Voyage, le déclarant trop déclamatoire. Viennent ensuite Mort à crédit, puis Mea culpa, le dernier ouvrage est accueilli favorablement dans les colonnes du New York Times, journal pourtant démocrate mais anticommuniste. Enfin Marinier mentionne l’épisode du voyage de 1938 lors duquel Céline assiste au Canada à un meeting du Parti National Social Chrétien dirigé par Adrien Arcan, antisémite adorateur d’Hitler. L’écrivain y dédicace plusieurs exemplaires de Bagatelles pour un massacre. Le lecteur peut suivre ainsi l’évolution de Céline, d’abord écrivain préoccupé de son style puis, du fait de son engagement politique, sensible à la transformation de l’atmosphère politique américaine peu avant la deuxième guerre mondiale.

Avec Echappées belges, Marcel-Sylvain Godefroy nous présente le Céline des « bonnes amies dans toute l’Europe » (p. 84), en l’occurence, un amant pas toujours et de moins en moins galant, celui d’Evelyne Pollet, une écrivaine admiratrice qui transcrira leur aventure dans son roman Escaliers. Céline, qui se targue faussement d’origine flamande, visite plusieurs fois Anvers à partir de 1933 en sa compagnie. Mais, en 1951, la « bonne amie » sera diffamée et traitée de saloperie dans une lettre à l’ami Paraz.

Trois auteurs consacrent leur étude à l’amour de l’eau et aux références maritimes chez Céline. Jean-Louis Cornille voit dans certaines scènes halieutiques de Guerre et de Londres des allusions à Maupassant. Christian Mouquet intitule son article « la mer, seule tendresse durable de Céline ». A Jean Guénot l’écrivain déclare en effet concevoir le bonheur en étant au bord de la mer, précisant dans D’un château l’autre: « pas la Côte d’Azur…la mer vraie, l’Océan… on parlerait plus à personne, tout à fait tranquille, oublié… ». IL revendique alors son identité de Breton et les voyages en Bretagne, Dinard et surtout Saint-Malo de 1933 à 1944 se multiplient. A partir de 1951 l’ermite de Meudon se contentera des rives de la Seine en retrouvant, dit-il, les plaisirs de l’enfance à contempler le mouvement des bateaux. Cette passion de la mer liée à celle des bateaux est héréditaire, elle vient d’Auguste, le père de Mort à crédit, et elle constitue sans doute le seul point d’attache entre le père et le fils. De nombreuses métaphores maritimes parsèment l’œuvre de Céline, allant du domaine sensuel (la femme comparée à un trois-mâts) jusqu’à celui de sa réflexion sur le style et son rapport au lecteur, un lecteur qu’il représente dans plusieurs interviews comme « le passager à bord du paquebot », appelé à se laisser aller alors que les autres (comme l’écrivain besogneux) travaillent dans les soutes pour faire avancer le bateau (p. 130). Ce n’est donc pas un hasard si un trois-mâts orne la pierre tombale de l’écrivain. Patrick Mathieu souligne le fait que dans la noirceur de l’univers célinien la mer et la danseuse représentent des « oasis ». Mais cette positivité de la mer a mis quelque temps à surgir dans son œuvre et elle éclatera clairement après l’exil. Dans Mort à crédit, la mer joue encore un rôle ambigu, elle peut être destructrice comme dans la traversée vers Brighton ou le suicide-noyade de Nora, mais la contemplation des mouvements des bateaux réconcilie momentanément le père et le fils. La mer rattachée à la pulsion sexuelle et à la vie intime occupe une place symbolique importante dans la vie et l’œuvre de Céline.

Pour Sidi Mohammed Boussine, tous ces déplacements géographiques ont influencé Céline, l’Afrique l’a confronté au colonialisme, l’Amérique au capitalisme déshumanisant d’une société obsédée par le profit et l’URSS l’a plongé brutalement dans une société économiquement dégradée. Toutes ces expériences ont accentué son cynisme et sa vision pessimiste de la nature humaine. Mais ils ont favorisé l’émergence d’un style littéraire unique, le réalisme cru, l’ironie mordante, la satire et l’oralité de sa prose qui est devenue sa signature.

Claude Haenggli nous introduit agréablement dans la deuxième partie du recueil en nous présentant « Des diamants qui brillent sur des chemins boueux », à savoir quelques « morceaux de choix » (p. 171), descriptions, passages poétiques tirés de Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit et Londres, qui nous font partager l’émotion de Céline.

Céline, exilé au Danemark et nostagique du français, s’est plongé dans la littérature française, comme il l’écrit à Ernst Bendz, il a « suivi les événements de France par les livres » (p. 202). Sylvain Martin nous le montre lisant les publications de ses amis mais également des livres d’histoire, de la littérature française, de Paris et de Montmartre en particulier.

Avec « Un voyage célinien de C. Lévi-Strauss à Fort de France », Gilles Louys propose une lecture des chapitres II et III des Tristes Tropiques. Jeune étudiant, Lévi-Strauss avait publié en 1933 un article enthousiaste sur Voyage au bout de la nuit dans L’Etudiant socialiste. Son voyage de 1941 en bateau à Fort de France n’est pas sans évoquer l’épisode de l’Amiral Bragueton. Certes il y a des différences, le héros célinien est une être solitaire tandís que les passagers juifs du navire chez Lévi-Strauss subissent tous l’ostracisme du personnel du gouvernement de Vichy mais l’auteur relève plusieurs détails qui donnent une couleur célinienne à ce passage.

Maxim Görke s’intéresse à la « bibliothèque sous-jacente » du récit célinien russe, André Gide, Sir Walter Cidrine, Victor Serge et Roland Dorgelès, des concurrents dont Céline cherche à se démarquer.

Le voyage dans Voyage au bout de la nuit, nous dit Marie Vergneau -Gourdon, « est une métaphore de l’existence humaine avançant vers la mort (…) moins comme une plongée dans le néant que comme la découverte d’un inconnu toujours plus désirable » (p. 240). Le voyage est alors associé au rêve devant un réel abhorré, il correspond à un élan de liberté qui se traduit par une métaphore nautique. Les voyages de Voyage au bout de la nuit se font en effet en bateau. Mais la métaphore du voyage est également présente dans les écrits de l’auteur concernant son œuvre et sa recherche du style émotif, un style qui fait voyager le lecteur. Le style de Céline emporte le lecteur embarqué sur les rails de son métro émotif ou, autre image, ce lecteur se laisse aller au flux du style de l‘écrivain, tel le passager sur le paquebot qui se prélasse au fil de l’eau sans se préoccuper du travail dans les soutes. « Le vrai voyage se fait à travers l’art et l’art se fait voyage » (p. 252).

Pour Isabelle Blondiaux, « Voyage au bout de la nuit est un voyage intérieur, une exploration des aspects les plus sombres de l’âme humaine, de ses passions, de ses pulsions, de ses vices ». L’homme est dominé par l’instinct de mort, Céline le déclare dès sa thèse de médecine sur Semmelweis, une référence freudienne mais aussi un emprunt au médecin Claude Bernard. La guerre est la grande initiatrice qui d’abord confronte le héros narrateur à l’horreur, horreur de la destruction, horreur de la nature humaine et qui l’achemine ensuite vers l’écriture.Le héros-narrateur célinien, nous dit Blondiaux, est comparable à l’Ulysse de Dante qui chemine en direction du monde inconnu de l’outre-là pour accéder à la connaissance de l’âme.

Mustapha Belhadj s’attache au nihilisme de Céline causé par la crise de l’entre-deux-guerres. L’homme pour Céline est un corps biologique faible assiégé par des pulsions et son moteur essentiel est la volonté de nuire. L’écrivain démystifie les utopies de formes sociales modernes. Le voyage qui pourrait permettre le redressement de l‘homme par rapport à son avachissement est une disillusion, que ce soit dans la société communiste, la société coloniale ou capitaliste. « Partout l’homme est obligé de subir la violence sociale » (p. 287).

Yann Auxéméry clôt l’ouvrage avec « La naissance d’un style. Analyse linguistique informatisée des premières lettres de Louis-Ferdinand Céline ». L’analyse permet de constater un changement de style chez Céline à partir de sa blessure, comme on le constate chez les personnes souffrant de trouble post-traumatique.

Décembre 2025

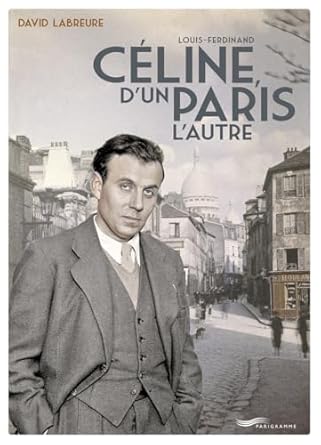

David Labreure : Céline, d’un Paris l’autre. Édition Parigramme, 2025.

Compte rendu par Pierre-Marie Miroux

Directeur de la Maison – Musée Auguste Comte, David Labreure, après avoir publié, en 2022, Le Paris d’Auguste Comte, se lance dans l’exploration du Paris de Céline. Cet ouvrage de 125 pages, très bien présenté, nous offre de nombreux documents, reproduits avec une grande qualité, sur le Paris qu’a pu connaître Céline au fil de son existence. Classés par ordre chronologique et d’une présentation très claire, ces documents photographiques nous plongent dans les différentes ambiances parisiennes vécues par Céline, de sa prime jeunesse à la fin de sa vie. On y retrouve les moments marquants évoqués dans son œuvre : l’exposition universelle de 1900, l’enfance au passage Choiseul, les magasins de ses années d’apprentissage, le passage par Rambouillet bien sûr, puis par l’Institut Pasteur. Clichy et Montmartre offrent évidemment des références substantielles, et c’est une excellente idée que d’avoir consacré un chapitre à « Paris, à l’heure allemande » pour restituer l’atmosphère des moments de l’Occupation, avant de terminer par les années de Meudon d’où Céline pouvait contempler la Seine, les usines Renault de l’île Seguin, et, plus lointainement, la capitale. Chaque document est accompagné d’un commentaire explicatif citant, le plus souvent, quelques lignes de Céline lui-même. Le tout forme un volume instructif et très plaisant à lire qui nous donne à voir ce Paris qui tient une place importante dans l’œuvre de cet écrivain. Il ne remplace pas le Paris Céline de Laurent Simon, paru aux éditions du Lérot en 2007, sans doute plus érudit (surtout si on y ajoute son complément en trois volumes, À la ronde du grand Paris, parus en 2016 chez le même éditeur et dont on trouvera un compte-rendu dans le numéro 10 des Études céliniennes ), mais il vient en complément, offrant à un large public, pour un prix très raisonnable, un panorama complet des lieux parisiens que Céline a fréquentés et dont il s’est souvent fait l’écho dans ses romans.

Rappelons que David Labreure est également l’auteur de Céline, le médecin-écrivain, paru aux éditions Bartillat en 2023.

ROMAN 20–50. Revue d’étude du roman des XXe et XXIe siècles n°77 / juin 2024.

Louis-Ferdinand Céline. Guerre, Londres, La Volonté du roi Krogold suivi de La Légende du roi René. Études réunies par Régis Tettamanzi et Bernabé Wesley (p. 7–116).

Compte rendu par Christine Sautermeister

Ce dossier critique représente la première étude collective des manuscrits retrouvés en août 2021 après leur parution en pléiade. Ces manuscrits s’intègrent parfaitement dans l’ensemble de l’œuvre romanesque de Céline malgré leur grande violence et leur crudité. Si Voyage au bout de la nuit débute par l’engagement impulsif de Bardamu dans la guerre, le début de Guerre nous montre d’abord le protagoniste (sous le nom de Ferdinand) blessé sur le champ de bataille, scène éludée dans Voyage, puis son séjour à l’hôpital. De même le milieu des Français exilés, réchappés de la guerre et le monde de la prostitution de Londres se retrouvent avec des variantes dans Guignol’s band. Enfin les légendes apparaissent sous forme de fragments ou de simples mentions dans les romans à partir de Mort à crédit. Cette cohésion de l’univers célinien permet à plusieurs des sept chercheurs du dossier d’aborder les œuvres selon leur spécialité.

Ainsi dans « À la recherche du sens perdu. L’écriture du traumatisme dans Guerre et Londres », Isabelle Blondiaux poursuit ses recherches, commencées lors de premières publications, sur le traumatisme chez Céline. Reprenant la thèse du psychiatre militaire Claude Barrois sur le vécu traumatique et l’action du traumatisme, elle voit l’œuvre célinienne comme « l’expression d’un traumatisme en acte… et comme l’expression d’une réaction et d’une action du sujet… sur le vécu traumatique. » (p. 16) Elle montre comment le vécu traumatique de Guerre est étroitement lié à la création littéraire, le narrateur déclarant lui-même « faire de la belle littérature… avec des petits morceaux d’horreur arrachés au bruit qui n’en finira jamais » alors que Londres annonce le Céline médecin-écrivain tel qu’il a « construit son inscription dans le champ littéraire » (p. 15).

Johanne Bénard, qui a, entre autres, dans un article de 2006 intitulé « Échos de guerre » « étudié un corpus de vingt-quatre micro-récits relatant l’expérience au front du cuirassé Destouches » analyse « La première séquence de Guerre » et pose la question « Une scène inaugurale ? ». Sa réponse est négative. Elle nous montre d’abord comment cette première scène du manuscrit, l’expérience du trauma, correspond comme en écho dans Voyage au bout de la nuit à la scène où Bardamu assiste à l’explosion d’un obus qui tue le colonel et un cuirassier venu en mission. Dans ces deux textes se retrouvent la même expression du démembrement au moment de l’explosion et les mêmes dispositifs stylistiques, « le trauma, dans Guerre comme dans Voyage, est un effet du texte, un produit de l’écriture » (p. 45). Si dans les micro-récits de guerre, le fracas de la guerre et le traumatisme de la blessure contaminent le présent de la narration, le récit de Guerre cherche « à mater le souvenir traumatique pour le faire entrer dans le temps rétrospectif du récit » (p. 48).

Pierre-Marie Miroux a déjà révélé dans Céline : plein Nord (2014) les racines autobiographiques du séjour du cuirassier Destouches à l’hôpital de Hazebrouck et évoqué sa relation avec une infirmière, Alice David. La lecture de Guerre le confirme dans ses recherches. Avec « Réalité et fiction. Les racines autobiographiques de Guerre », il nous décrit l’histoire de cet hôpital auxiliaire de Hazebrouck, rétablit la vérité de la scène de la visite des parents et analyse la transposition de la personne Alice David issue d’une grande famille bourgeoise catholique, femme active et engagée en Mlle L’Espinasse, une infirmière lubrique.

Les manuscrits retrouvés ont dès le début suscité une controverse concernant leur datation. À ce propos Régis Tettamanzi et Bianca Romaniuc-Boularand sont formels et ils démontrent par leurs analyses précises que l’écriture des manuscrits est postérieure à Voyage et antérieure à Mort à crédit.

Pour Régis Tettamanzi, co-directeur de publication des manuscrits retrouvés, Guerre et Londres constituent un « laboratoire du style célinien ». Ainsi Céline après Voyage au bout de la nuit expérimente une plus grande oralisation de la langue. Cette oralisation se traduit par l’emploi du pronom personnel en y, l’élision du e muet, le remplacement de l’auxiliaire être par l’auxiliaire avoir dans les tournures réfléchies et la présence de solécismes. Il s’agit de procédés habituellement utilisés par les écrivains argotiques, Céline les abandonnera vite et on ne les rencontrera plus que rarement dans son œuvre. Plus intéressant est dans les manuscrits retrouvés l’usage de la ponctuation, en particulier celui du tiret qui annonce déjà la structuration de la phrase de Mort à crédit avec les trois points. Il préfigure le style émotif caractéristique de Céline à partir de 1934, où la phrase est déconstruite pour laisser place à des segments rythmiques séparés par les trois points. Également éditeur du manuscrit de Voyage au bout de nuit, Régis Tettamanzi montre comment, dans ce premier manuscrit, Céline cherche déjà à structurer différemment sa phrase en jouant de la ponctuation sous forme de virgules, tirets comme dans les manuscrits retrouvés et les trois points qui deviendront une des caractéristiques de son style á partir de Mort à crédit.

Bianca Romaniuc-Boularand fonde son étude sur l’emploi des temps ainsi que l’indique le titre de son article : « La place de Guerre dans l’évolution stylistique de Céline. Une histoire de temporalité verbale ». Contrairement à la tradition française qui veut que le passé simple soit le temps de la narration, Voyage au bout de la nuit emploie souvent le passé composé pour des effets de spontanéité et d’émotivité, mais, nous dit la linguiste, si on compare avec Mort á crédit, Voyage utilise encore abondamment le passé simple. Or dans Guerre on constate une tendance à la disparition de ce temps tandis que « le présent entre en concurrence avec le passé composé » (p. 77). Bianca Romaniuc-Boularand illustre cette nouveauté par de nombreux exemples. Elle montre cependant que dans Guerre, „deux systèmes concurrents, celui de la narration au passé composé et celui de la narration actualisée sous les traits du lecteur sont utilisés de façon relativement confuse“ (p. 82). Le style de Guerre se rapproche de celui de Mort à crédit. Mais ce dernier ouvrage est plus travaillé, Céline utilise également pour rendre la spontanéité et l’immédiateté du style émotif des moyens plus subtils que la forme verbale, en faisant par exemple jouer des effets syntaxiques et rythmiques.

Un personnage féminin fascinant domine l’action de Guerre comme de Londres, celui de la prostituée Angèle. François-Xavier Lavenne lui consacre un portrait : « L’ange du Destin : le personnage d’Angèle et les Parques dans Londres de Louis-Ferdinand Céline ». Le chercheur commence par écarter la confusion avec son homonyme, « la grande Angèle » de Guignol’s band qui dirige les prostituées. L’Angèle de Guerre et de Londres est un personnage hyperbolique, rebelle et regorgeant de vitalité sexuelle, « sorte de déesse barbare toute puissante qui domine les âmes » (p. 92). Elle se débarrasse de son souteneur-mari en dénonçant l’automutilation de celui-ci aux autorités militaires, entraine à Londres un Ferdinand sexuellement assujetti à elle. D’abord simple prostituée dans Guerre, elle acquiert dans Londres son indépendance comme demi-mondaine entretenue par un protecteur qui la laisse entièrement libre et elle fait de son existence « une orgie sexuelle débridée » (p. 90). Le rôle dominateur d’Angèle évoque celui des Parques, petites mains du Destin. Elle tient dans ses mains le fil de l’existence de Ferdinand, lequel, tout en profitant de ses largesses, vit sans cesse dans la crainte qu’elle ne rompe ce lien. Mais, par sa fin accidentelle tragique, elle devient elle-même une victime de la troisième Parque.

Céline s’est déclaré en 1947 « rêvasseur bardique », ce qu’on peut constater dans la partie non romanesque de son œuvre et dans les deux légendes retrouvées. Il faut cependant prendre au sérieux ces légendes, nous dit Bernabé Wesley dans « Le Roi Krogold. La légende de Louis-Ferdinand Céline », ne serait-ce que parce que ces légendes paraissent sous forme de fragments dans six romans de l’écrivain, y compris dans Guerre et Londres. Dans ces deux romans particulièrement elles jouent un rôle important. Dans Guerre, d’abord sous une forme hallucinatoire au moment de la blessure du poilu puis sous la forme d’un début de récit aux camarades de l’hôpital qui interrompent Ferdinand, jugeant cette histoire inopportune. Dans Londres, le récit de la légende est trois fois abordé par Ferdinand devant différentes personnes. Le dernier récit est interrompu par Krogold lui-même qui surgit en colère au milieu du public et enfonce son épée dans le plancher, créant un effet de surprise, une métalepse textuelle. L’écriture des légendes a pris à Céline douze ans. Elle remonte à la remise du prix Renaudot pour Voyage au bout de nuit et se poursuit jusqu’aux débuts de l’Occupation. On peut se demander quel est l’intérêt de ces légendes moyenâgeuses, pleines de combats violents où le sang coule abondamment, ceci à une époque où le pacifisme est de mise pour évoquer la Première Guerre mondiale, ainsi que le montre Voyage. Il s’agit, nous dit Wesley, d’une nostalgie de l’héroïsme guerrier et des combats singuliers nobles et chevaleresques, en opposition à la guerre des tranchées, aux carnages provoqués par les obus, à cette nouvelle manière de combattre née entre 1914–1918. « L’écriture de la légende qui occupe l’écrivain dans les années trente donne lieu à une esthétisation magnifiée de la guerre. Lue en conjoncture, la légende célinienne dit les raisons, devenues indicibles, qui ont joué dans le consentement à la guerre de l’auteur, voire d’une génération d’écrivains » (p. 110).

Ainsi la découverte des manuscrits contribue à la compréhension de l’œuvre de Céline. Ces ouvrages ne sont pas simplement des brouillons ou des fonds de tiroir inintéressants comme certains l’affirment, s’appuyant sur le désintérêt apparent de l’écrivain qui n’a jamais cherché à les récupérer, préférant dans ses œuvres d’après-guerre pleurer sur leur vol. Les chercheurs de ce dossier ont montré l’importance de ces manuscrits pour la personne comme pour l’écrivain Céline, car ils confirment ou précisent plusieurs points de l’œuvre. Le poilu fortement traumatisé par la Première Guerre mondiale travaille sur son traumatisme par l’écriture. Le jeune homme travaillé par le sexe, quelque peu mythomane, fantasme, imagine, transforme par la littérature. Fasciné par la pratique médicale à Londres d’un médecin juif, il deviendra un médecin-écrivain, un écrivain toujours préoccupé par la recherche du style émotif.

Alain de Benoist : Céline et l’Allemagne. 1933-1945. Une mise au point [1996]. Nouvelle édition revue et augmentée, La Falaise : S.L.C. éditions, 2025.

Compte rendu par Maxime Görke

Contrairement à ce que peut suggérer son titre, l’ouvrage susmentionné ne propose pas de quête biographique retraçant les relations que Céline a pu entretenir tout au long de sa vie avec les habitants de l’outre-Rhin. Il ne s’agit pas non plus d’une étude sur la représentation de l’Allemagne et des Allemands dans l’œuvre célinienne, comme l’avait proposé en 2012 à Berlin le XIXe colloque international Louis-Ferdinand Céline. L’idée est plutôt – et le sous-titre l’indique – de focaliser l’attention sur les années nationales-socialistes ; moins pour passer en revue les déplacements privés de Céline dans le Reich à l’instar de celui effectué en compagnie de Lucienne Delforge à Munich à l’été 1935, que pour éclairer ses accointances réelles ou supposées avec les forces d’occupation allemandes. Il est dès lors conséquent que l’argumentation prenne son départ dans l’assurance douteuse mais régulièrement répétée par Céline au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de ne pas avoir fréquenté l’Occupant.

À travers huit chapitres, l’auteur aborde plus concrètement ce qu’il nomme la “réception” de Céline, à savoir l’accueil réservé aux traductions allemandes de ses livres et le traitement accordé par des représentants du régime national-socialiste. Pour ce qui est de la réception critique de Céline en Allemagne à partir de 1933, le constat est sans appel : ni Voyage au bout de la nuit, ni Mort à Crédit, ni Mea culpa suivi de La Vie et l’œuvre de Semmelweis n’ont suscité d’échos substantiels dans la presse germanophone, alors que l’édition allemande de Bagatelles pour un massacre a été retravaillée à des fins propagandistes. Du côté des représentants du régime, le verdict apparaît tout aussi tranché : Céline n’a pas collaboré au Welt-Dienst tout en ayant été en relations suivies avec des fonctionnaires allemands, notamment du Deutsche Institut à Paris. Soit.

Or il se trouve que ces assertions, aussi bien documentées soient-elles, datent de 1996 ! Qu’elles ont donc bientôt atteint l’âge duquel Strindberg disait qu’il est celui où l’on commence à réfléchir à l’énigme du monde. Et en trois décennies, mine de rien, la recherche a apporté un certain nombre d’éléments sinon pour résoudre l’énigme du monde du moins pour éclairer les recoins de l’univers célinien. Ainsi Philipp Wascher et Rudolf von Bitter ont détaillé la réception allemande de Céline, respectivement à propos de l’œuvre (Céline und Deutschland. Rezeptionsgeschichte 1932-1961. Berlin 2005) et de Voyage au bout de la nuit (« Ein wildes Produkt ». Louis-Ferdinand Céline und sein Roman Reise ans Ende der Nacht im deutschsprachigen Raum. Eine Rezeptionsstudie. Bonn 2007). Frank-Rutger Hausmann a clarifié le lien entre Céline et le directeur du Deutsche Institut Karl Epting (L.-F. Céline et Karl Epting. Bruxelles 2008). Pour ce qui est de la relation entre Céline et Ernst Jünger, elle a été commentée à maintes reprises (dernièrement par Duraffour/Taguieff) sans que de nouveaux éléments aient été apportés depuis les révélations faites par Ernst Jünger lui-même dans les colonnes du Spiegel en juin 1994. Du point de vue de la recherche célinienne, l’intérêt de cette première partie ne s’impose donc pas sans difficultés, si ce n’est dans l’objectif de pallier des soucis d’accessibilité : « […] le livre étant épuisé depuis longtemps et l’éditeur étant désireux de le remettre à la disposition des lecteurs » (p. 91).

Conscient de ce parachronisme, l’auteur cherche à y remédier par l’ajout d’une seconde partie intitulée « Postface 2024 » dans laquelle il approfondit des aspects évoqués dans l’étude de 1996. Si les pages sur les traductions allemandes présentent une mise à jour bienvenue, celles dédiées à l’histoire du Welt-Dienst s’enlisent dans des explications n’étant en soi pas inintéressantes, certes (surtout pour les historiens de l’Occupation, de la polycratie et de l’antisémitisme), mais dont on perçoit mal en quoi elles enrichissent nos connaissances de la vie de Céline ou la compréhension de ses écrits. Quant au long chapitre consacré à l’itinéraire d’Arthur Pfannstiel, traducteur allemand de Bagatelles pour un massacre, il témoigne des ambiguïtés biographiques qui accompagnaient ces Allemands francophiles qui s’engagèrent pour la cause nationale-socialiste.

Intercalé entre l’essai de 1996 et la postface de 2024 se trouve un bref « Excursus » sur « Céline dans l’Allemagne d’aujourd’hui » qui a l’incontestable mérite de lister l’ensemble des traductions de Céline en langue allemande ainsi que d’inventorier le nombre finalement non négligeable de travaux scientifiques consacrés à son œuvre et issus d’institutions germanophones.

Il n’en reste pas moins que le grand défi de cet ouvrage réside dans l’emploi des notes, des indications de sources et des citations. L’auteur succombe à cette habitude, d’ailleurs répandue dans les écrits académiques allemands, d’agrémenter l’argumentaire d’un bataillon de notes de bas de page – qui sont ici des notes de fin de chapitre (ce qui, soit dit en passant, entrave la fluidité de la lecture) – d’une longueur volontairement démesurée et dont on aurait préféré voir figurer le contenu souvent pertinent dans le corps du texte. À la rigueur, cette démarche peut encore être interprétée comme une révérence à peine dissimulée à la tradition universitaire d’outre-Rhin. Plus dérangeante, d’un point de vue argumentatif, est l’omission répétée de sources. Ainsi, à la page 15, l’auteur compile sans rappel de note des citations (« Schmutz- und Schundliteratur » « Asphaltliteratur) a priori issues du dossier de presse de la traduction allemande du Voyage ; à la page 46 il mentionne quelques phrases que Céline aurait prononcées au Foyer des ouvriers français de Berlin en mars 1942 sans indiquer de source ; à la page 51 il glisse dans le texte une sentence attribuée sans pagination à L’École des Cadavres ; à la page 99 il évoque un propos que Céline aurait formulé dans une lettre adressée, mais non identifiée, à Paul Sézille ; à la page 100 il fait figurer une phrase attribuée sans plus de précisions à Nietzsche ; puis aux pages 103/104 des termes prêtés à Wilhelm Grau à propos de l’exposition antisémite Der ewige Jude ; à la page 123 des déclarations faites par Arthur Pfannstiel face à la police française, etc. Même pour un travail ouvertement essayistique une certaine rigueur formaliste semble de mise afin d’étayer le propos.

Enfin, en dépit de cela, la question de la réception allemande de Céline est à nouveau ouverte. Sachant que celle réservée par les milieux littéraires germanophones à partir des années 1950 reste singulièrement inexploitée.

Maxim Görke, La réception critique de Féerie pour une autre fois et de Normance de Louis-Ferdinand Céline 1952-1955, Du Lérot, éditeur, Tusson, Charente, 2025.

Compte-rendu par Pierre-Marie Miroux

Enseignant au département d’études allemandes de l’Université de Strasbourg, Maxim Görke s’est spécialisé dans l’analyse de la réception des ouvrages de Céline à l’époque de leur parution. Il a déjà produit le dossier de presse de Mea culpa dans L’Année Céline 2018 et 2019 ainsi que des articles sur la réception de Voyage (Recherches germaniques, 2023) et la traduction en allemand de Mea culpa (Revue des Sciences Humaines, 2023). Au dernier colloque de la SEC, en 2024, il a présenté une communication sur la réception critique de Londres. C’est en 2024 également qu’il a fait paraître aux Éditions du Lérot cette Réception critique de Féerie pour une autre fois et de Normance.

On sait que ces deux ouvrages de Céline ont connu des ventes catastrophiques, Céline ayant refusé tout service de presse pendant trois mois au moment de la sortie de Féerie I en juin 1952, car c’était le délai au-delà duquel on ne pouvait plus l’attaquer pour diffamation, bien que le service judiciaire des éditions Gallimard lui ait affirmé que rien, dans ce livre, ne pouvait lui valoir ce genre d’attaque. Même si cette réserve a été levée pour le deuxième tome, rebaptisé Normance, dans l’espoir sans doute de ne pas s’inscrire dans la lignée de l’échec du titre précédent, le succès ne fut pas plus au rendez-vous.

Ces deux ouvrages ne passèrent pourtant pas inaperçus : dix-huit comptes-rendus pour Féerie, vingt-deux pour Normance, ce sont des chiffres assez conséquents qui montrent que les critiques littéraires se sont penchés sur ces ouvrages. Mais le ton en est tel, généralement, que l’on peut penser que, même s’il y avait eu un service de presse pour Féerie, le succès n’aurait pas été meilleur. À part l’inconditionnel Paraz qui, dès juillet 1952, se lance dans un éloge trop excessif pour être crédible (« C’est un poème d’un souffle inconnu, une œuvre comme on n’en a jamais vu. J’ai pensé le premier jour que je n’avais rien lu de si beau »), et deux autres critiques, Roger Grenier et André Brissaud, qui saluent, pour l’un « un écrivain en pleine possession de son métier » et, pour l’autre « une œuvre capitale », les différents comptes-rendus sont assez mitigés, voire franchement négatifs. Mitigés chez des critiques qui admirent Céline, mais sont décontenancés par ce livre. C’est le cas de Roger Nimier qui reste sur sa réserve: « Dans une prison la monotonie est invincible. Cette monotonie pèse souvent sur le livre. La féerie n’est pas certaine à chaque page. » Négatifs, et même très sévères, chez la plupart des autres critiques : pour Morvan Lebesque, Céline est « perdu pour la littérature » ; pour René Lalou, « si le bouquin était lisible », on « pourrait en faire un document pour psychiatres » et Roger Toussenot « demeure ahuri devant les éjaculations verbales d’une verve systématiquement excrémentielle. » Manifestement, c’est l’aspect décousu du livre, allié à une expression recourant trop à l’injure, qui a exaspéré les critiques. Pierre Loewel, dans L’Aurore, résume cette impression en parlant d’une « éructation informe » où « la vocifération et la grossièreté prennent un aspect démentiel et une odeur d’égout. »

Deux ans plus tard, Normance avait de quoi désemparer encore plus la critique avec ce long récit consacré à une seule chose : un bombardement. René Fallet donne le ton dans Le Canard enchaîné : « Voilà ce que j’ai lu : Brroum ! Brroum ! (…) Un bombardement, ça fait : Brroum. Pendant des pages. Moitié de ‘brroum’ et moitié de points de suspension et d’exclamation. » Et il confesse ne pas être allé au bout du livre. Même ton chez d’autres : « il lasse, il ennuie » (Robert Poulet), « C’est illisible » (Alain Bousquet), « Céline s’imite lui-même » (René Chabbert). Bien sûr, certains sont plus nuancés : ils admettent qu’il s’agit sans aucun doute d’un livre puissant et original, mais d’une grande monotonie (Kléber Haedens) et que beaucoup de lecteurs auront du mal à lire en entier (Michel Vivier dans Aspects de la France, un journal pourtant favorable à Céline, ce critique disant en avoir admiré les pamphlets antisémites avec cependant ce regret qu’« une démesure assez juive venait [en] gâter tant de pages admirables » !) Mis à part l’indéfectible Albert Paraz (« Le livre le plus important de l’année ») et le soutien qui est venu plus tardivement de Théophile Briant, mais qui qualifie quand même Féerie d’« œuvre colossale », ainsi que deux nouveaux critiques, Léon Toulemont qui, dans La Bretagne à Paris, sans doute aveuglé par son patriotisme régional, qualifie Céline de « romancier breton » et, avec plus de justesse, son livre de « poème-ballet vertigineux », et Georges Perros qui retrouve dans ce texte les grandes réussites céliniennes (« lyrisme dansant, fantaisie perpétuelle, étrange magie de cette prose exclamée »), les autres critiques s’avouent plutôt décontenancés devant ce curieux objet littéraire où ils trouvent quelques éclats, remarquables certes, mais qui lassent le lecteur tant ils se répètent : « ce paroxysme verbal ne peut se soutenir longtemps : une succession trop prolongée d’électro-chocs est simplement abrutissante » juge Émile Bouvier dans Midi libre. D’emblée, la situation particulière de ces deux œuvres est ainsi soulignée par les critiques littéraires. Toujours assez peu étudiées par la critique universitaire, elles semblent en marge du corpus célinien. Comme l’écrivait avec perspicacité, en 1955, un jeune auteur de 22 ans, Claude-Henri Rocquet : « Il semble bien qu’il faudra de longues années pour que l’on puisse s’approcher à distance suffisante de cet enthousiasmant et déconcertant maëlstrom. »

On saura gré à Maxim Görke d’avoir pris le temps d’exhumer avec patience ces jugements qui, sans lui, seraient perdus, et d’avoir accompagné chacun d’eux d’une notice courte, mais précise sur leurs auteurs et le journal ou périodique dans lesquels ils ont été publiés. Ceci nous éclaire sur la perception que le public a pu avoir des livres de Céline au moment où ceux-ci sont parus et de mesurer s’il y a écart ou non avec notre perception actuelle. En ce qui concerne les deux volumes de Féerie pour une autre fois, force est de constater que l’appréciation en reste aujourd’hui mesurée, surtout en ce qui concerne le tome 2, une sorte d’essai d’écriture célinienne « chimiquement pure » d’un livre qui ne reposerait sur rien, qui serait une sorte de miracle analogue au saut d’une danseuse, tout en rythme et en musique. Mais la quasi-totale absence de substrat narratif, c’était – et c’est sans doute encore – trop pour la grande majorité des lecteurs qui ont besoin d’être guidés par un récit. Céline le comprit d’ailleurs et abandonna cette veine pour revenir à un ouvrage plus narratif avec D’un château l’autre et ainsi renouer avec le succès.

Nous signalons que compte-rendu de l’étude de

Maxim Görke, Loin des Lumières, Berlin, Schmidt 2022,

par Sven Thorsten Kilian est paru dans Romanische Forschungen 137 (2025), p. 157–160.

Véronique Chovin, Céline en héritage, Paris, Mercure de France, 2025.

Compte-rendu par Pierre-Marie Miroux

Après ses ouvrages Céline secret (co-signé avec Lucette Destouches et paru chez Grasset en 2004), Devenir Céline, précieuse publication de lettres de jeunesse de Céline, notamment sur son séjour à l’ « ambulance » d’Hazebrouck (Gallimard, 2009) et Lucette Destouches, épouse Céline (Grasset, 2017), Véronique Chovin nous offre un nouveau partage de sa connaissance intime de Lucette Destouches et, à travers elle, du destin de Céline et de ses œuvres. Venue en 1970 suivre les cours de danse de Lucette à Meudon, Véronique Chovin renouera avec elle en 1989 pour ne plus la quitter jusqu’en 2019, année du décès de cette dernière. Trente ans d’une relation complice, unique et forte, dont témoignent les ouvrages cités ci-dessus et qui s’est prolongée d’une façon exceptionnelle, Lucettte ayant vécu, comme on le sait, jusqu’à l’âge de 107 ans. Mais à peine venait-elle de s’éteindre que surgissait l’incroyable rebondissement de la révélation des manuscrits disparus de Céline, dont il avait toujours revendiqué l’existence, mais que l’on pensait disparus à jamais. C’est cette aventure que nous raconte aussi Véronique Chovin, aventure qu’elle a vécue de près, étant l’une des deux ayants-droits de Lucette, l’autre étant François Gibault. L’histoire des 5.324 feuillets récupérés à l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels de Nanterre et enfournés dans quatre grands sacs ne manque pas de piquant. Moins drôles, par contre, furent les conflits autour de ce trésor avec celui qui les possédait et posait ses conditions pour les rendre ou avec les descendants qui se découvraient un intérêt soudain pour les écrits de leur ancêtre dont leurs parents avaient refusé l’héritage. Plus affligeante encore est l’évocation des polémiques mesquines qui ont accompagné la parution de ses livres précédents qui ne s’en prenaient pourtant à personne. La publication des lettres de jeunesse dans Devenir Céline a pris une dizaine d’années et a été particulièrement houleuse d’après ce qu’elle nous en dit. À l’image de l’« Église » de la Société des Nations, le monde des céliniens n’est en effet, malheureusement, que trop habité de « chapelles ». Mais il faut savoir gré à Véronique Chovin de n’évoquer ces querelles regrettables qu’avec beaucoup de réserve : si on la sent blessée par des attaques personnelles qui n’avaient pas lieu d’être, jamais elle ne cherche, dans son ouvrage, à régler quelque compte que ce soit. C’est avec la même délicate pudeur qu’elle évoque des parts plus personnelles de sa vie, notamment le décès de son mari, sept mois après celui de Lucette, une peine profonde qui est venue se rajouter au deuil de sa grande amie. Ce n’est donc pas sans émotion qu’on lira ce livre bref, mais riche, qui nous plonge dans l’intimité de relations et d’évocations auxquelles nous n’aurions pas accès sans la plume aussi légère que sensible de ce témoin de premier plan que fut Véronique Chovin dans ces moments cruciaux de la vie célinienne.

Gaël Richard & Laurent Simon, Céline et Londres, Du Lérot, éditeur, Tusson, Charente, 2024.

Compte-rendu par Pierre-Marie Miroux

On connaît la capacité de recherche et d’exploration des archives de chacun de ces deux auteurs. Gaël Richard nous a déjà donné en 2008 un Dictionnaire des personnages dans l’œuvre romanesque de L.F. Céline, les documents du Procès de Céline en 2010 et un formidable Bretagne de Céline en 2013. Quant à Laurent Simon, après avoir produit un Paris Céline en 2007, il nous a entraînés, en 2016, A la randonnée du Grand Paris avec Céline, avant de publier, en 2020, une Bibliothèque de Céline, en deux volumes, en collaboration avec Jean-Paul Louis qui a d’ailleurs publié tous ces ouvrages aux éditions du Lérot.

Quand Gaël Richard et Laurent Simon s’unissent pour documenter tout ce que l’on peut savoir actuellement de la période londonienne de Céline en 1915-1916, on peut donc s’attendre à un ouvrage exhaustif et l’on n’est pas déçu. La minutie des recherches, la quantité considérable des sources explorées, les recoupements précis et judicieux avec les textes de Londres et de Guignol’s band font de cet ouvrage un outil extrêmement précieux. Il comporte en plus de nombreuses illustrations remarquables qui nous font voir des lieux céliniens, parfois disparus maintenant. Les deux auteurs s’appuient également sur les travaux d’un excellent chercheur dont on n’entend plus parler malheureusement dans le monde de la recherche célinienne, Peter Dunwoodie, qui, en 1982, avait rédigé un article important sur L’espace londonien dans Guignol’s band I et II paru dans le volume 19 de l’Australian Journal of French Studies et, en 1988, avait fait une communication très intéressante sur Guignol’s band : un modèle illusionniste au Colloque de Londres (Ed. SEC/ Du Lérot, 1989). L’ensemble forme donc une somme complète de tout ce que l’on connaît à l’heure actuelle de cette période de la vie de Céline à Londres au sujet de laquelle il a entretenu un certain mystère: c’est sans doute la partie de sa vie que l’on connaît le moins. Les deux auteurs ne cachent pas d’ailleurs ce qui nous échappe encore, mais, grâce à eux, nous avons une synthèse claire de ce que l’on savait déjà et l’on en apprend encore davantage. Mais il faudra la découverte de nouveaux documents pour espérer en apprendre encore plus dans l’avenir.

L’ouvrage se divise en deux parties. La première, intitulée Une année à Londres, comporte quatre chapitres : « Le bureau des passeports », « La brinquebale avec Geoffroy », « Retour à la vie civile » et « Avec les sœurs Nebout ». On fait ainsi le tour du vécu de Céline à Londres entre avril 1915 et mars 1916. La seconde partie, intitulée A la ronde du Grand Londres, est une répertoire, par ordre alphabétique, des lieux cités par Céline dans ses « romans anglais », ce qui éclairera bien des points de la lecture de ces ouvrages. Il serait vain de vouloir rendre compte de façon détaillée de ce livre tant les informations y abondent, mais il n’y a là rien d’austère ni d’accablant. Au contraire, on ne peut qu’être captivé par tout ce qu’on y apprend. En ce sens, ce livre s’adresse à tous les amateurs de Céline, nul besoin d’être « savant » pour le lire. Par contre, on le devient en le lisant, ce qui est bien plaisant.

Il faut également associer les responsables des éditions du Lérot, Jean-Paul Louis et son fils Etienne, aux félicitations que l’on adresse aux deux auteurs, pour la publication de tels ouvrages, a priori peu commerciaux, mais d’un très grand intérêt pour les lecteurs de Céline. « Achetez Féerie ou c’est la mort ! » écrivait ce dernier. Nous n’irons pas jusque-là, mais achetez Céline et Londres et vous ne vous en porterez que mieux en tant que célinien !